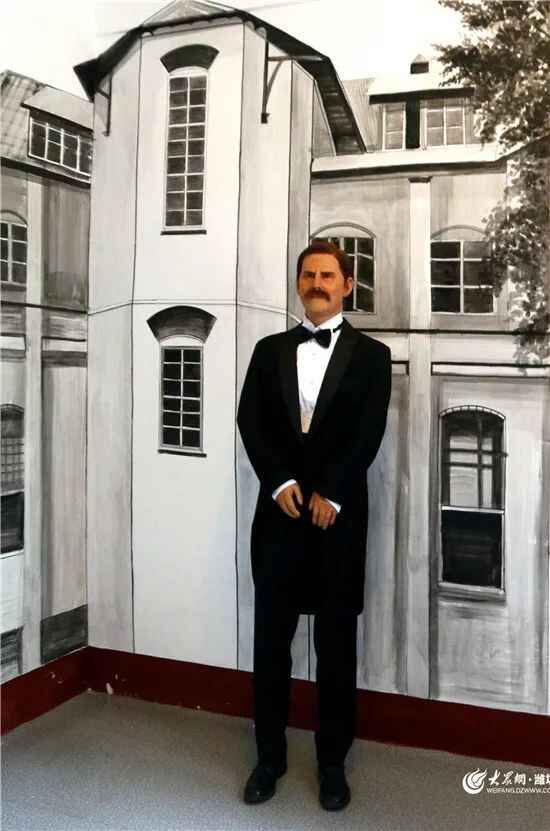

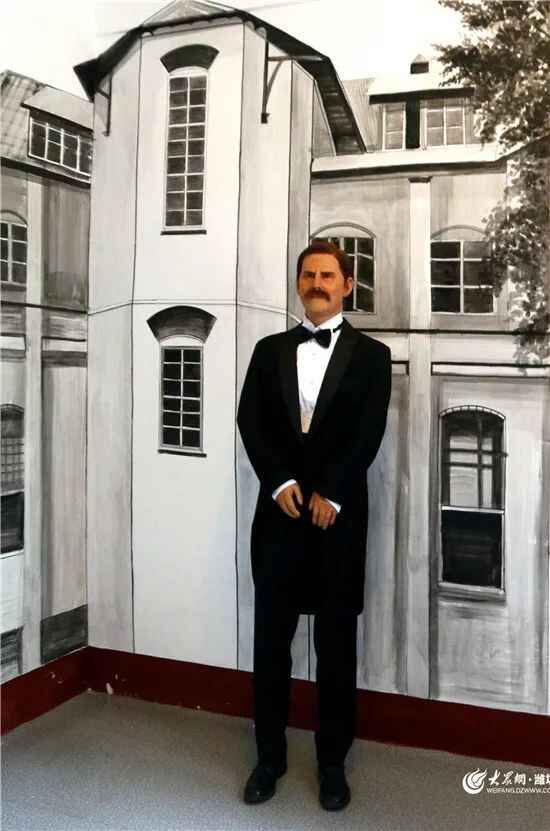

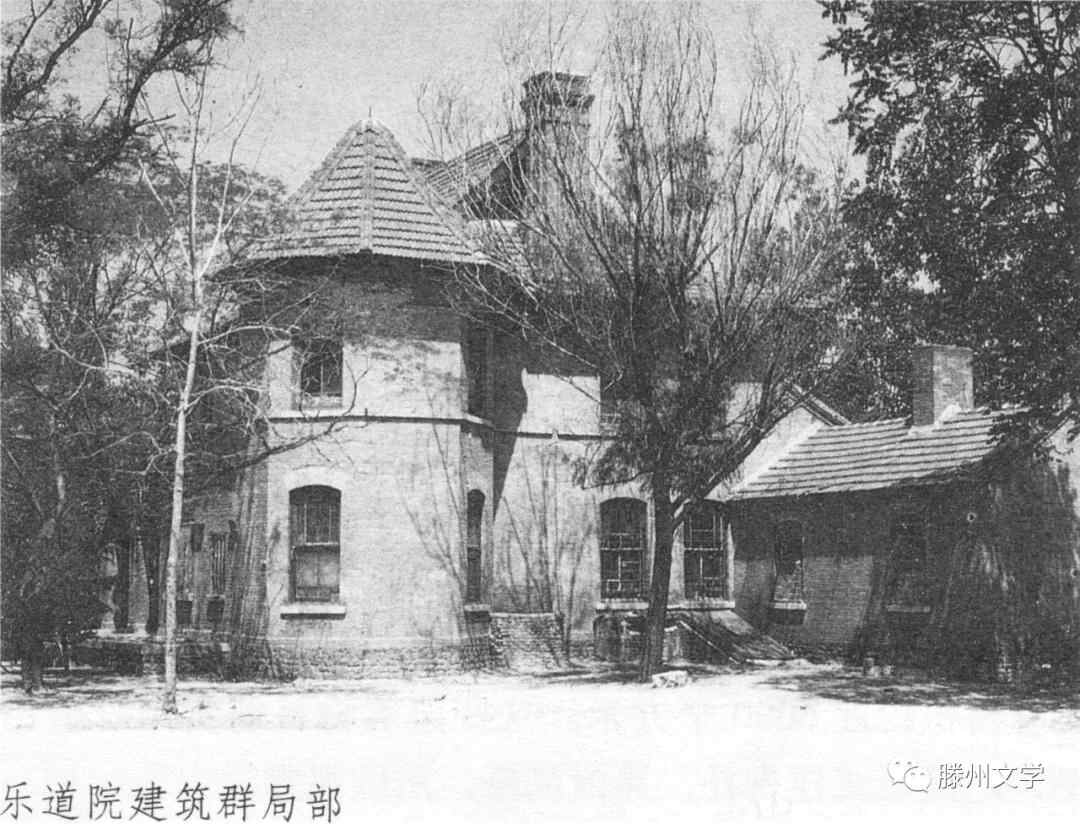

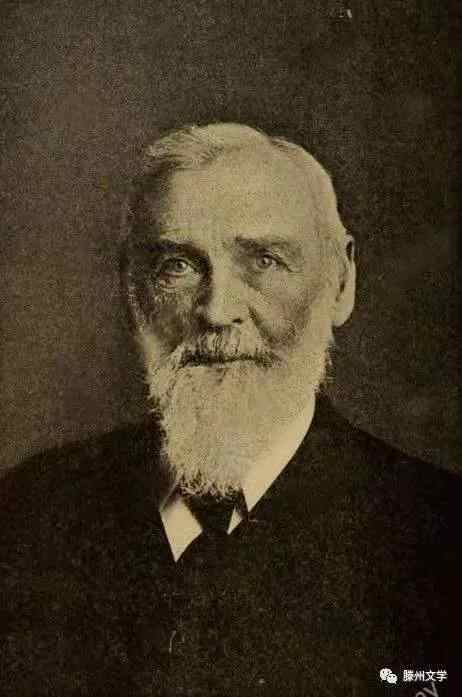

潍县乐道院遗址内的狄乐播蜡像在近代中西文化交流史上,狄乐播是一位不可不提的重要人物。潍县乐道院、滕县华北弘道院同为狄乐播创办。2021年是狄乐播逝世100周年,谨将狄乐播的生平事迹以及有关情况略述如下,以志纪念。 一、创建潍县乐道院 狄乐播(Robert McCheyen Mateer)1853年2月8日出生于美国宾夕法尼亚州葛底斯堡(Gettysburg)以北12英里的一处农场里。 他的父亲约翰·马蒂尔(John Mateer)和母亲是具有苏格兰-爱尔兰血统的农场手工业者。他们家有七个孩子,五个男孩,两个女孩,狄乐播排行老三。 在狄乐播10岁那年,他们的大哥狄考文(Calvin Wilson Mateer,1836—1908)夫妇便告别家中的亲人,踏上了前往中国传教的航船。

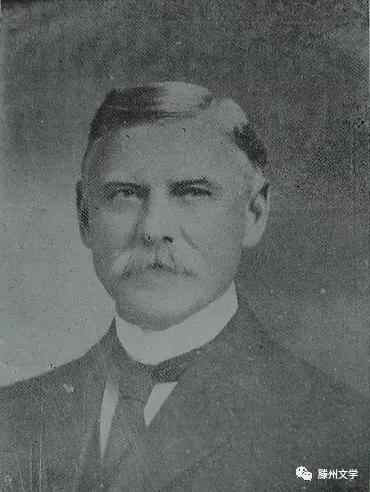

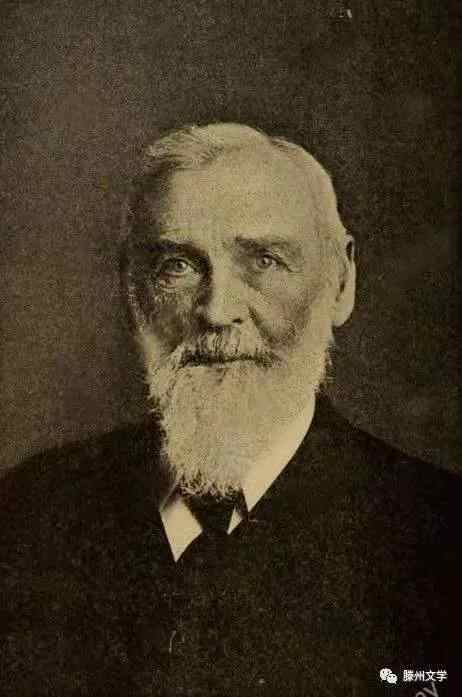

狄 乐 播1881年,时年28岁、作为美国北长老会传教士的狄乐播和小妹莉莲一起到达登州,追随大哥狄考文学习汉语和布道。 1882年3月29日,狄乐播和阿撒拉女士(Sarah Archibald,1851—1886)结婚,并于1883年和1886年生育一双儿女,大的是女儿Mary Jean Archibald Mateer,小的是儿子Addison Alexander Mateer,他们1975年还健在[1]。1883年春,狄乐播搬迁到交通便利、经济文化等基础条件都非常好的潍县开荒布道,并逐渐使之成为北长老会在山东的大本营。 狄乐播初到潍县,历经艰难,他先在城东南李家庄买下5亩多地,“购地筑室,昼而督工,夜自守卫,亲冒矢石者数年[2]”。乐道院建在县城郊区,北有虞河蜿蜒环绕,自成院落,颇有风味。 在潍县立足以后,狄乐播苦心经营,不遗余力,并逐渐打开了局面。 不幸的是,原配夫人1886年4月8日去世,年仅35岁。

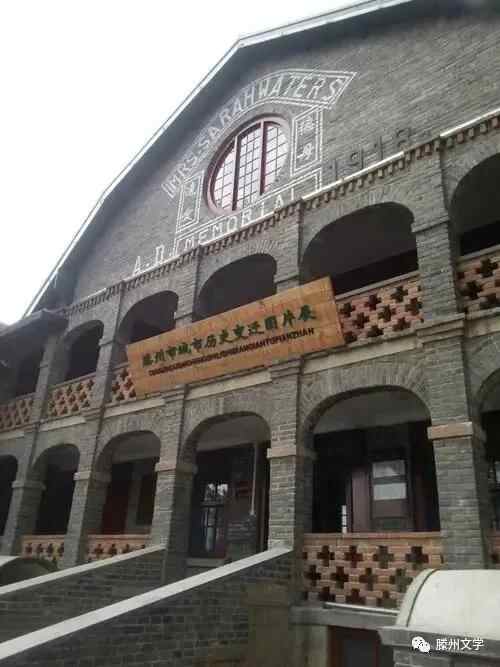

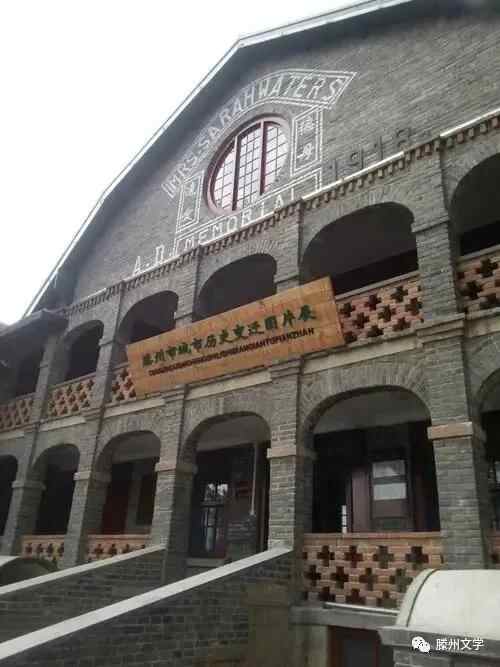

乐 道 院 正 门1918年,滕县的美国北长老会女医士道德贞(Alma Dodds,1881—1978),在北长老会和时任滕县商会会长徐文湧等人的支持下,发起兴办了山东省最早最大的麻风病院。 该院的建立也是为了纪念“Mrs.Sarah Waters”。 “Mrs.Sarah Waters” 是什么人?为什么要在滕县建造一座医院来纪念她?这些情况目前还不清楚。不过,笔者一直怀疑“Waters” 是“Mateer”之误。“Sarah Mateer”正是狄乐播第一任妻子Sarah Archibald阿撒拉女士。按照美国人的习惯,女子婚后随夫姓。 1913年狄乐播和狄考文继室夫人一起捐资兴办了滕县新民学校,并取得成功。 1918年,已处于人生晚年的狄乐播资助建设麻风病院,以纪念相濡以沫的妻子,如此理解,于情于理均无不妥。 修复后的门诊楼正门上方刻还有英文“A.D.MEMORIAL 1918” 的字样。“A.D.” 是拉丁文“Anno Domini”的缩写,本意为“主的生年”,即公元;“MEMORIAL”是纪念馆。“Mrs.Sarah Mateer” 资料上一般译作“阿撒拉夫人”。合起来可译作:“公元1918年,阿撒拉夫人纪念馆”。

滕县麻风病院遗址1891年1月20日,狄乐播和继室夫人狄珍珠(Mrs.Madge D.Mateer,1851—1939)结婚。 第二年生下一子,取名William Dickson Mateer;1896年生下一女,取名Julia Kathleen Mateer;1899年再生一子,取名Robert Adair Mateer。然而不幸的是,三个孩子两年内相继夭折。

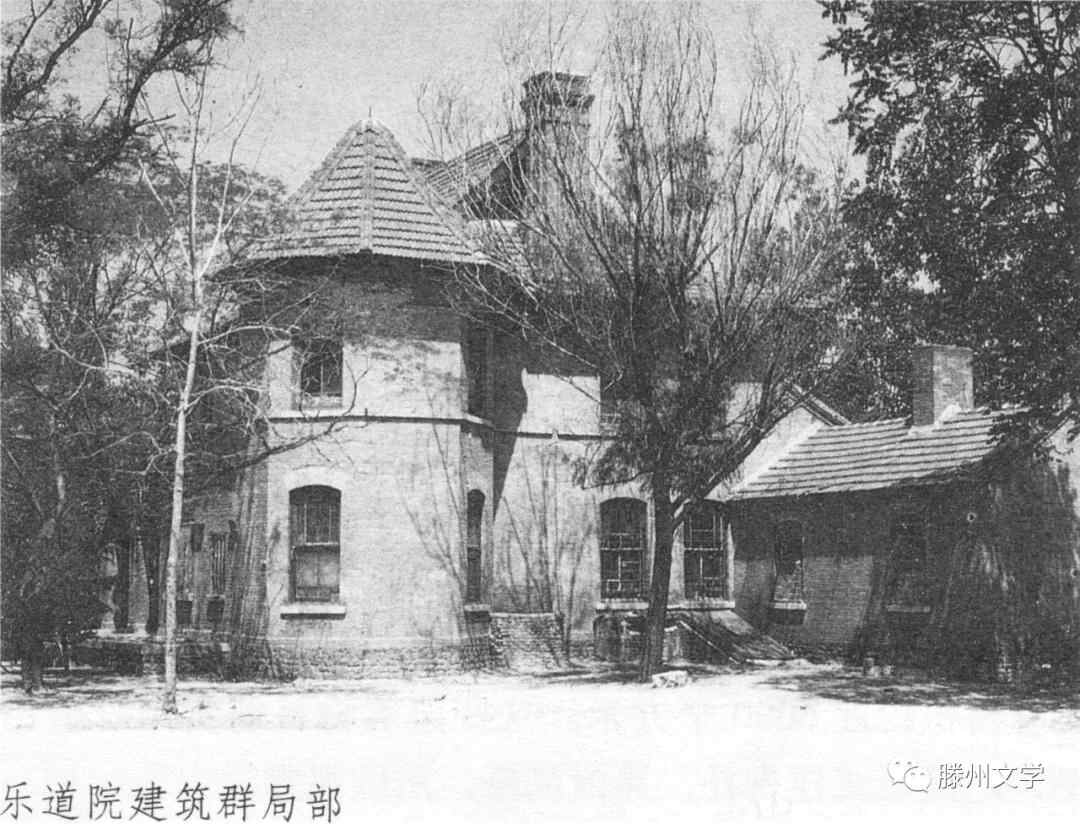

狄 珍 珠狄珍珠天资聪敏,和蔼可亲,精通医术,在她的协助下,狄乐播在潍县创办的文华中学、文美女子中学以及妇女学道院等都开展得红红火火。 1900年夏天,义和团的势力席卷潍县。5月29日,乐道院被放火烧毁。 事件平息之后,县长被撤职,行凶纵火者被关押。 据传教士估计,潍县传教站的全部损失约为白银64421两(约合47720美金)。 狄乐播从基督教教义以及缓和与地方官民的矛盾出发,曾提出放弃赔偿的建议。 但这个建议没有被北长老会海外宣教部所认可,因为传教站的资产多数属于海外宣教部。 在这种情况下,狄乐播等人前往济南和袁世凯商讨赔款事宜,他承诺放弃个人所有赔款,并尽量压缩其他款项。 最后潍县布道站共获得赔款白银45000两,这笔巨款很快被用于乐道院的重建和扩建[3]。 1904年广文学堂建成以后,在潍县乐道院形成了从幼儿园到小学到中学再到大学的完整育人体系。这些学校,无论课程设置还是教学方法,都直接和美国国内接轨,开风气之先的优势很快就显示出来。和登州文会馆一样,广文学堂也为山东乃至全国培养了一大批师资和各类人才。 据《广文校谱》记载,自1905年至1917年搬迁到济南,12年间共有毕业生433名,“这些毕业学生,多数从事教职员职业,其余的有牧师、布道员、经商者等”。 1910年毕业的16名学生中,有12人从事教师职业;1911年毕业的20名学生中,有15人从事教育工作[4]。

在狄乐播等人的共同努力下,乐道院的医疗卫生事业也获得长足的发展。到1925年“乐道院医院建筑面积达到2461平方,病床72张,楼内设有暖气、X光室、化验室、手术室,设有内科、外科、妇科、儿科,可以开展肾脏、肠穿孔、肠梗阻等腹部手术。到1928年,医院每天门诊量已达40至50人[5]”。教会医院的开办打破了中医一家独大的格局,西医、西药的推广应用,推动了当地医疗诊治水平的大飞跃,很快得到了群众的认可和赞誉。

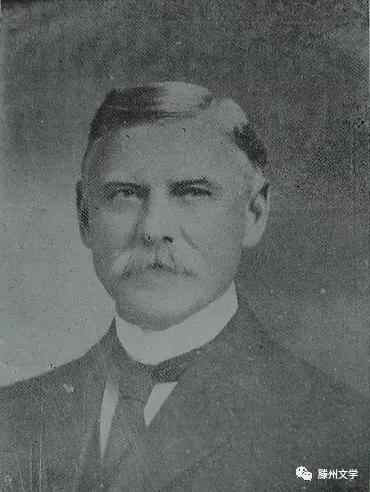

潍县乐道院遗址二、创办滕县华北弘道院 1913年狄乐播为秉承哥哥狄考文的遗志,和狄考文继室夫人狄文爱德,以及赫士(Watson McMillan Hayes,1857—1944)、罗密阁(Harry G.Romig,1874-1948)等北长老会传教士,发起成立董事会,决定在滕县创办一所培养初级教会人才的新民学校,以纪念和弘扬狄考文的不朽业绩。 1927年,新民学校因未备案,当局指令不得以新民学校的名义开展工作,学校遂于1929年改名为“华北弘道院”。 狄乐播之所以将学校选定滕县,有其基督教传播的历史背景。 狄考文早在1863年来华,在登州(今蓬莱)设教堂、创办文会馆,旨在传教和兴办教育。狄乐播追随其兄于1881年来华,1883年春天到潍县创办乐道院。为了扩大传教点,北长老会计划在周边县及山东各地设立福音堂,开办学校。 适有滕县仓沟人王宝伦引荐,北长老会传教士牧师罗密阁于1911年前后随王氏到滕,先在仓沟设福音堂、办孤儿院,然后到滕县城内置房,设礼拜堂。 在罗密阁主持下,1913年建立了基督教北长老会滕县传教站,随后在县城北关外购地建房,于是有了礼拜堂和崇贞女校(后为“崇道堂” )。 道德贞女士来滕后,又于1918年建福音医院(后为“华北医院” ),这就是后来被称为“南楼”的片区。 在这期间,罗密阁建议在滕县办一所学校,办学本是狄乐播的既有计划,他立即采纳了罗密阁的建议,再加上狄考文继室夫人狄文爱德的鼎力支持并募捐善款,于是罗密阁在“南楼”片区之北购置大片土地建房,于1913年创立一所圣经学校,设圣经科、神预科、师范科,主要培养神职人员。狄乐播派刘廉卿牧师任校长,刘廉卿1902年毕业于登州文会馆,是狄考文的学生。

狄 考 文

狄 文 爱 德 学校初建规模不大,狄乐播借助宾夕法尼亚妇女布道会捐献美金两千元,在滕县城北关购地17英亩作为校址,创办了“新民学校”,英文名Mateer Memorial Institute,意思是狄氏纪念学校。1914年由狄乐播和狄考文继室夫人狄文爱德,将狄考文一生储蓄美金一万一千元捐出建筑了大石楼教室。 大约在1917年前后,在司徒布道基金会的支持下又建成四座教师住宅楼,学校遂成规模。 [6]

大 石 楼

学 生 宿 舍

硕果仅存的申乐道住宅楼 滕县新民学校当时有一个广为人知的英文名:Mateer Memorial Institute[7]。Mateer即狄考文家族的姓,因为Mateer的重音在teer上,所以狄考文到达登州后,给自己取了个中国化的“狄” 姓。“考文” 则是源自Calvin的发音。同样,狄乐播的中文名来自Robert,“Robert没有直接译为罗伯特,而是结合其传教工作译为‘乐播’,真是妙之极也[8]!”因为这所学校一直都是中等层次、中等规模,学制比较接近普通中学,所以Mateer Memorial Institute(狄氏纪念学院),人们一般称作“考文中学”。

狄考文1908年去世,1911年他生前的好友丹尼尔·W.费舍(DanielW.Fisher)出版了《狄考文传——一位在中国山东生活了四十五年的传教士》。 1913年狄考文逝世五周年之际,他们组织了六个人的董事会,中外人士各三位。 中方三人已不可考,西国三人应该是赫士、狄乐播、罗密阁。 因为狄乐播直至去世前夕还担任董事会成员[9],赫士和罗密阁当时即被董事会指定为筹建学校的“执行委办[10]”。尽管罗密阁极力奔走,但直到1913年12月26日,滕县传教站才正式成立。 大面积购地和营建教学楼都需要多方接洽周旋,不是短时间内能够完成的,所以等到第二年用狄考文遗款建筑的大石楼教室才告竣工。 《山东滕县华北弘道院简章》明确记载了这段历史:“狄博士考文毕生以教育人才宣传福音为职志,博士殁后其弟乐播与狄师母秉其遗志,拟办一学校以造就有力之传道士及教员。 一九一三年得美国腓拉德腓亚省妇女布道会捐助美金二千元,遂於滕城北关购地十七英亩为校址,本校於焉成立,即请刘廉卿牧师长之。 一九一四年,狄师母将博士一生储蓄美金万一千元捐助建筑大教室,以作狄公纪念[11]”。可惜的是,这段重要的学校创建史,后来长期隐而不彰。 另据老校友王真光先生回忆,他1939—1943年在校读书时,“学校的校徽为盾牌形,由蓝、白、红三色组成,中间镶M.M.I三个英文字母(弘道院英文名缩写)[12]”。

狄乐播作为这所学校的主要缔造者,在筹划和推动学校各项建设进程方面居功至伟,他的艰辛付出得到了大家的尊敬。 在《山东滕县新民学校季刊》第二期中,记录在案的董事会成员共有9名,狄乐播并非会正(董事长),也不担任其它职务,但其姓名却被排在了首位[13]。 在这份期刊上还同时刊登了一份董事会会议记录。此次董事会1920年10月19—20日在新民学校教员申乐道(Roy M.Alllison)牧师家中举行,狄乐播由于健康原因没能到会。在大会形成的决议中有如下记载:“寄信与狄牧师,谢其助修讲堂之费用……言明本董事会之会友,甚愿牧师来此赴会”。 这说明,远在潍县的狄乐播尽管身患重病,但却始终事无巨细地关注着学校的发展,随时都在为学校建设提供经费支持,全体董事会成员对他充满真诚的敬意和依恋。 按照《山东滕县华北弘道院简章》的记载,1917至1925年间“经申乐道牧师由美募得二位狄女士美金二千元及一区会一千元,建筑学生卧室四十余间”。这里的“二位狄女士” 应该是狄乐播的两个妹妹,她们非常敬重大哥狄考文,对于滕县“考文中学”一直非常关心,很愿意为学校的建设助一臂之力。

我们料想,在建校初期狄乐播曾经不止一次到过滕县。 有一回,他将一株刚从美国家乡葛底斯堡带来的山核桃树苗,移植在滕县的校园里。 故乡的山核桃承载着狄乐播青少年时代许多欢乐的时光,如今它漂洋过海,在山东滕县狄乐播为之奠基的这片教育圣地生根发芽,茁壮成长。 斗转星移,寒来暑往,这棵山核桃默默地守护着宁静的校园,伴随它一同见证岁月变换、人世沧桑。 三、溘然长逝 由于长期的操劳,狄乐播积劳成病,鼻孔流血,精神昏迷,卧床一年多后,1921年9月5日,68岁的狄乐播在潍县溘然长逝。自1881年来华,狄乐播兢兢业业传教整整40年,真正践行了其取名当中“乐此不疲、传播福音” 的志向。 所著《太平洋传道录》、《中华育英才:狄邦就烈传》流传后世。至此,在中国操持一生的狄氏三兄弟相继去世[14],亲近者闻之,莫不心生凄然和敬意。 狄乐播去世之后,他的夫人狄珍珠继续留在潍县布道施医兴学。1932年前后退休,转至青岛。1939年去世,享年88岁。 她编辑翻译有《风琴谱初阶》(Graded Organ Instructor)(1916)和《护士产科须知》(刘惠难笔述,1935)等书。

1927年,滕县新民学校因未备案,当局指令不得以新民学校的名义开展工作,学校遂于1929年改名为“华北弘道院”。著名学者梁漱溟、贾玉铭,美国耶鲁大学神学科科长韦格尔博士、日本作家贺川丰彦博士等中外饱学之士都曾在此传道授业。 经过几十年的经营,华北弘道院逐渐发展成为声名远播的教育重镇。 华北弘道院在滕县办学的三十七年时间里,随着时局的不断变换,办学目标和学制设置多次调整,但总体上说与一般中学大致相仿。她为滕县以及周边地区培养了最早一批现代知识青年,他们后来多在宗教界、医药界、教育界等领域工作,人数虽然不是很多,但开风气之先的意义却非常重大。 华北弘道院的办学成果很快得到社会的承认,人们看到了有别于传统私塾教育的优越性,这极大地冲击了本地固有的教育模式,开启了滕州近代教育的先河。 后来,滕文中学、滕县中学、繁蔚中学等学校先后建成,这些学校按照新的管理模式组织教学,争相延请名师硕儒,与教会学校形成了竞争格局,共同推动了滕州教育的深度变革。 注释:[1].一般在华美籍服务人员子女在学龄期均送回美国入学,狄乐播将这一对子女托付给他的嫂夫人狄邦就烈照管。 王冰、夏宝枢《潍县乐道院创建者——狄乐播》,《潍坊日报》2011年7月15日,第A06版。 [2].《狄乐播牧师行述》,《山东潍县广文中学五十周年纪念特刊(1883—1933)》,济南叔恭制版社,1933年。 [3].王妍红《传教士与庚子赔款——以北长老会为例》,《福建论坛·人文社会科学版》2013年第3期。 [4].韩同文《广文校谱》,青岛师专印刷厂,1993年,第10页。 [5].刘建兰、刘汉鸿《山东潍县乐道院与当地社会的变迁》,《中国校外教育·下旬刊》2010年第4期。[6].王真光:《忆母校华北弘道院——百年回眸》,《岁月沉香》,高守民主编,中国文史出版社,2017年3月版,第1—3页。 [7].另外,目前保存的旧书上,有的盖着“山东滕县新民学校”印章,上面的英文已残缺不全。据老校友王真光先生辨认和推测,英文应该是Biblestudial school(圣经学校)。但这个英文名称,在其它资料中却没见提及,大约是学校内部一种不正规的说法。 又据山东大学刘家峰教授的留言:“印章英文不清楚,应该是Bible&Normal School, 估计是South Shantung Bible and Normal School 的简称,鲁南圣经师范学校,这个是美国长老会和南长老会的圣经学校”。 (2020年9月30日) [8].王冰、夏宝枢《潍县乐道院创建者——狄乐播》,《潍坊日报》2011年7月15日,第A06版。 [9]《山东滕县新民学校季刊》第二期,义城石印局,1921年1月,第9页。[10].《华北弘道院二十周年纪念大会志盛》,何赓诗、丁玉璋主编《华北神学志》第一卷第二期,1934年,第67页。 [11].《山东滕县华北弘道院简章》,1934年,南京诚信印书馆,第1页。[12].王真光《母校华北弘道院——百年回眸》,高守民主编《岁月沉香》,中国文史出版社,2017年,第4页。另据王真光讲述,校徽是由华北神学院丁玉璋副院长的儿子设计,盾牌中间三色蓝、白、红,代表“青天白日满地红” 国旗。 [13].《山东滕县新民学校季刊》第二期,义成石印局,1921年1月,第1页。 [14].狄考文的二弟约翰,1900年4月病逝于北京。 (原载:滕州文学) 原文链接:滕媒体|关注整站优化网 学习更多seo相关方法... |

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论