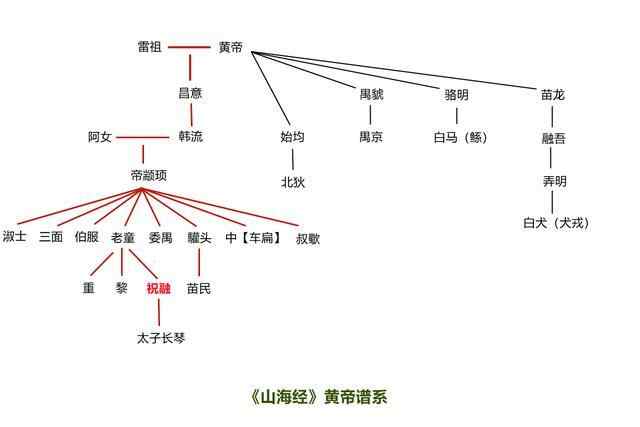

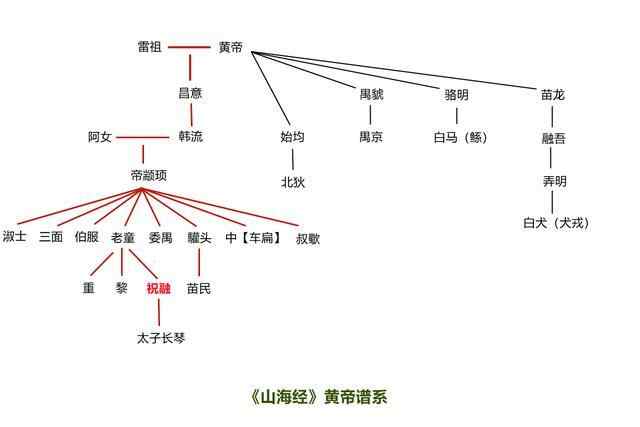

华夏(诸夏)与蛮夷的区分,可追溯的最早年代是西周,在周代建立之前,“华”与“夏”是有的,“蛮”与“夷”也是有的,但却不存在“华夏”与“蛮夷”之间非此即彼的对立。 那么,以周代的“华夏”和“东夷”之概念来定义上古显然也是一种僵化的思维,并不能客观地反映上古时期的文化和族群的真实的分布情况。 下面,我们以春秋时期的诸侯国的地域分布情况同上古传说英雄的发源地进行对照,并以此来探究一二。 太皞、龙与风姓 在华夏的上古传说中,太皞的定位是模糊而矛盾的,通常将之划归为上古时期的东夷族群,因为《左传》中明确地记载了“太皞之虚”的所在。 陈,大皞之虚也。——《左传》 周代的陈国的都城对应着今天的河南省周口市淮阳区,但在春秋时期,太皞的后裔却主要分布在今天的山东省境内,即风姓诸侯。 任、宿、须句、颛臾,风姓也。实司大皞与有济之祀,以服事诸夏。——《左传》 任国,今山东省济宁市任城区境。 宿国,今山东省东平县境。 须句,今山东省梁山县境。 颛臾,今山东省平邑县境。 然而,从“服事诸夏”的说法来看,在周代,风姓诸侯显然是不属于华夏(诸夏)族群的,而是归属于东夷族群。 除风姓诸侯外,在先秦文献中,还记载了一支太皞后裔,即巴人。 西南有巴国。大皞生咸鸟,咸鸟生乘厘,乘厘生后照,后照是始为巴人。——《山海经》 在周代,巴人属于典型的南蛮族群。也就是说,如果以周代以来的视角来看,先秦文献中记载的两支太皞后裔,一支在东夷,一支在南蛮,都不属于华夏(诸夏)。 可问题是,华夏最典型的文化图腾之一——龙文化,其源头却是太皞。 大皞氏以龙纪,故为龙师而龙名。——《左传》 那么,问题出在哪? 黄帝、颛顼与祝融八姓 《史记·五帝本纪》中记载的黄帝一族的谱系的最早出处很可能是《孔子家语》,《孔子家语》属于典型的儒家文献,成书于西汉,其内容的可靠性并不高。 如果仅以先秦文献为参考,黄帝一族呈现的脉络同《史记》截然不同,黄帝一族的最重要的节点其实是颛顼,是颛顼的崛起和开枝散叶决定了黄帝后裔的广泛分布。 在《山海经》里,黄帝一族的谱系是这样的。

这里重点关注的是颛顼族系里的“祝融”,《左传》和《国语》也对颛顼的后裔进行了记载,且同《山海经》可以互补和对照。 《左传》和《国语》记载了帝颛顼的另一支重要后裔,即虞幕,也就是舜一族的来源,同时又记载了祝融一族的脉络,即“祝融八姓”的由来。 需要先交代的是,颛顼后裔的“祝融”不同于炎帝的后裔祝融,炎帝祝融是一个具体的人,一位上古英雄,而颛顼祝融是以职务的形式出现的,最早担任此职的是老童之子“黎”。 夫黎为高辛氏火正,以淳耀敦大,天明地德,光照四海,故命之曰‘祝融’,其功大矣。——《国语》 《史记》中也有关于“祝融”的记载,其材料应该是取自《世本》,有一定的可靠性,可以同《山海经》衔接。按《史记》的说法,黎因为讨伐共工氏不力,被高辛氏杀死,其弟弟吴回接任了他的“祝融”一职,“而祝融八姓”其实是吴回的后裔,这个“吴回”对应的就是《山海经》里的老童三子之一的“祝融”。 吴回生陆终,陆终生子六人,坼剖而产焉。——《史记·楚世家》 陆终六子:昆吾、参胡、彭祖、会人、曹姓、季连。(《史记》),此六子分化出八姓。 祝融亦能昭显天地之光明,以生柔嘉材者也,其后八姓于周未有侯伯。——《国语》 祝融八姓分别是:己姓、董姓、彭姓、秃姓、妘姓、斟姓、曹姓、芈姓。 也就是说,结合《山海经》、《国语》、《左传》的记载来推导,“祝融八姓”是最正统的黄帝的后裔,除此之外,还有舜的妫姓一脉,尧、丹朱的狸姓一脉,鲧、禹的姒姓一脉,共十一姓。 另外,按《史记》的记载,嬴姓也出自颛顼,而按考古结论来看,秦人以高阳为祖,关于高阳与颛顼的关系,在此暂且不探讨,但可以归为黄帝后裔基本是共识。此外还有商族的子姓,子姓的始祖契同尧舜的渊源颇深,且在甲骨卜辞中,商族有祭祀“黄尹”和“黄奭”的传统,“黄尹”并不是“伊尹”,“尹”同“君”,是对首领的遵称,所以“黄尹”其实就是“黄”,而“黄”即是“黄帝”的最初叫法。 合在一起共十三姓,即:己、董、彭、秃、妘、斟、曹、芈、妫、姒、狸、子、嬴。 这个结论同《国语·重耳婚媾怀嬴》中关于黄帝的论述吻合了一半,即。 黄帝之子二十五人,其同姓者二人而已:唯青阳与夷鼓皆为己姓。青阳,方雷氏之甥也。夷鼓,彤鱼氏之甥也。其同生而异姓者,四母之子别为十二姓。——《国语·重耳婚媾怀嬴》 “己姓”加“四母之子别为十二姓”,共十三姓。 而《国语·重耳婚媾怀嬴》中同样记载的黄帝后裔十二姓:姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、姞、儇、依。这里面的很多“姓”,如酉、荀、僖、依等并不是真正的古姓,也不符合古姓规则,先秦时人是不会犯这种低级错误的,所以大概率是汉儒的伪作。 那么,我们回过头来看同黄帝关系密切的“十三姓”在周代的主要分布。 在春秋时期,己姓莒国、妘姓偪阳、曹姓邾国、姒姓杞国、嬴姓徐国等全部被划分为东夷族群。狸姓房国、芈姓楚国,嬴姓秦国也是被当作半蛮夷看待。仅有子姓宋国、妫姓陈国被诸夏另眼相看,但其势力所在仍属于东夷。也就是说,在西周至春秋时期,即便是黄帝后裔也大都被边缘化了。 而战国时期相当于黄帝后裔的复兴,楚国(芈姓)北上、秦国(嬴姓)东进、田氏(妫姓)代齐、赵国(嬴姓)崛起,这也是黄帝热在战国时期兴起的根本原因。 太皞与黄帝 前面讲了“龙”与“太皞”的关系,这似乎与大多数人的认知不相符,因为在很多人的观念里,“龙”应该同“黄帝”是捆绑的,毕竟《史记》里讲了黄帝乘龙升天的故事,而且黄帝还有一位大名鼎鼎的部下叫“应龙”。 可是《左传》也讲得也很明白,黄帝的“图腾”的确不是“龙”,而是“云”。 昔者黄帝氏以云纪,故为云师而云名。——《左传》 即:太皞对应龙,黄帝对应云。而结合当下的考古结论来看,“龙”与“云”同在考古学文化最具代表性的就是红山文化。

最不可思议的是,《山海经》同样记载了大皞与黄帝的同源关系。 有木,青叶紫茎,玄华黄实,百仞无枝,有九欘,下有九枸,其实如麻,其叶如芒。大皞爰过,黄帝所为。——《山海经》 这个“大皞爰过,黄帝所为”的“木”显然同某种信仰有关,具体是什么我们不得而知,但三星堆出土的神树似乎与这个“木”存在某种密切联系。

也就是说,太皞的龙和黄帝的云其实是有共同源头的,那么,晚于太皞的黄帝一族中出现龙元素也就不足为奇了。 我们把时间上溯到五千年前,太皞一族分布于古淮水流域,而稍晚的黄帝一族却远在涿鹿,如果按周代的四夷来划分,前者显然属于淮夷,而后者却属于北狄了,相距甚远。

关键是,黄帝的传说主要发生在西北一带,按《山海经》和《史记》的记载,黄帝一族存在一个从东北向西北迁徙的过程,崛起于涿鹿,成就于黄土高原,葬于桥山(衣冠冢)。 那么,比对太皞与黄帝可知,距今5000年左右的时候,同源的太皞和黄帝就已经分别分布于东部和西部了,并同当地的原有族群发生交流和融合,显然,所谓的上古时期的东夷族群和华夏族群之分是不成立的,无论是哪个大的区域,都处于一种多族群和多文化类型的交流与对立状态,而苗蛮族群同样是交融与对立的结果,这个交融至少在距今五千多年前就已经普遍了。 关键是,“华”和“夏”也是来自于两个不同的族群。 “华”即“花”,可上溯到距今7000年前出现的仰韶文化,起源于渭水流域一支存在花崇拜的游耕族群。

而“夏”要晚得多,是颛顼一族迁往晋南之后的结果,对应距今4500年左右崛起的龙山文化中期,始于陶寺类型的出现。 “华”与“夏”的结合是一个长期的过程,最早的实沈的“夏”亡于陶唐氏,而西来的禹一族占据晋南后,继承了“夏”,即夏后氏,一千多年后,遵循夏后氏的足迹而入主中原的周族亦自成“诸夏”,自此才有了“华”与“夏”的结合,以及“诸夏”与“蛮夷”的对立。 而崛起于渭水的周族的祖先们,在上古时期很可能活跃于东方,同黄帝一族没什么关系,而是姜姓的分化,摧毁西周的犬戎倒是同黄帝大有关系,“华夏”与“蛮夷”,远比我们仅凭史料所得出来的僵化的模型要复杂得多得多。 |

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论