寅寺川蜜月饼

|

在线投稿

-

相关阅读

-

“津多里杯”2025济宁市首届全民才艺大比拼月赛(第二场)入选名单公布

-

全国优秀!济宁1人、2集体在列!

-

暂停公告!

-

济宁市公交集团公交线路站点设置

-

济宁知识产权工作亮点纷呈 主要指标均居全省前列

-

锚定现代化 改革再深化|济宁:减材料优服务 群众办事更省心

-

济宁市工程机械产业链融链固链对接会召开

-

济宁市文化和科技深度融合协同创新大会召开

-

精彩图片

-

武汉首开直达山东菏泽、济宁、临沂高铁,开通首日“一票难求”

-

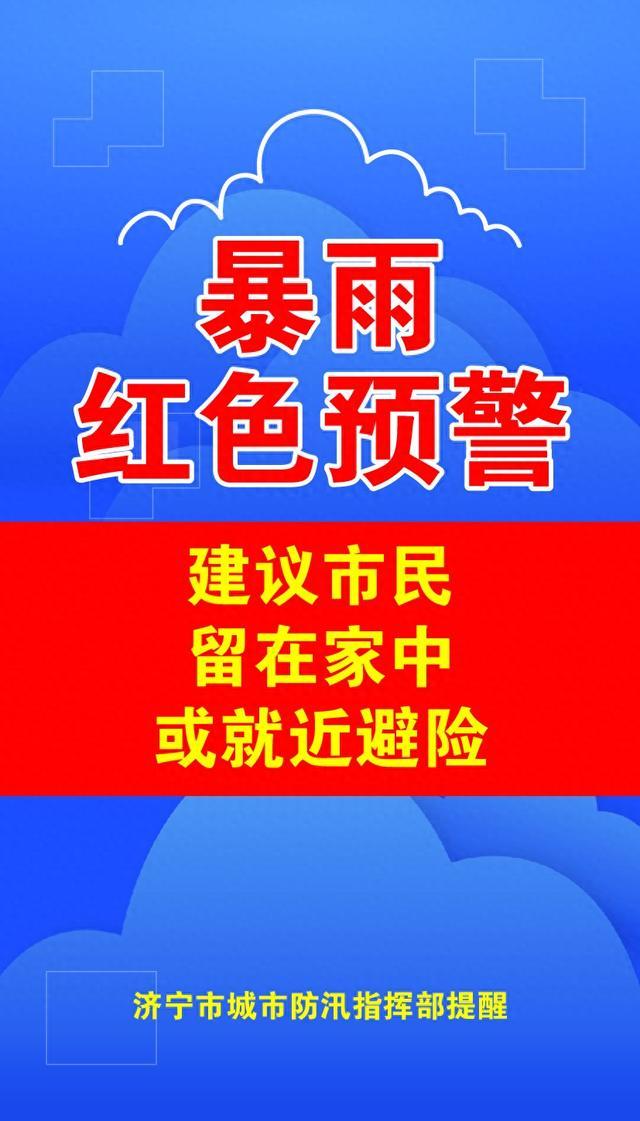

限行、暂缓发车、非必要不外出,济宁发布防汛红色预警

-

济宁市第一人民医院儿科入选国家级中西医协同“旗舰”科室建设项目

-

济宁发布城市防汛红色预警 启动城市防汛二级应急响应

-

济宁公交集团:夜间高铁不到站 末班公交不发车

-

暑期已至,济宁公交将开通三条方特公交线路

-

济宁公交集团党委与济宁孔子文旅集团党委开展“三联三融三提升”党建联建活动

-

1至5月济宁市经济运行保持平稳

-

新帖速递

-

“津多里杯”2025济宁市首届全民才艺大比拼月赛(第二场)入选名单公布

-

全国优秀!济宁1人、2集体在列!

-

暂停公告!

-

济宁市公交集团公交线路站点设置

-

济宁知识产权工作亮点纷呈 主要指标均居全省前列

-

锚定现代化 改革再深化|济宁:减材料优服务 群众办事更省心

-

济宁市工程机械产业链融链固链对接会召开

-

济宁市文化和科技深度融合协同创新大会召开

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论